“Alur pelayaran segera menyempit, ada terumbu karang yang semakin banyak dan dalam pada setengah abad terakhir ini. Air hanya setinggi beberapa kaki. Setelah mengelilingi ujung tenggara pulau, Tandjoeng Batoe Pandan, kita melihat perairan lepas, hanya sekitar 1,5 mil Inggris dari kampung utama“.

…

“Ada kebiasaan masyarakat di sini, hanya wakil pemerintah pribumi yang boleh mengecat rumahnya dengan warna putih. Penduduk menyebut rumah seperti ini ‘roemah poetih‘.”

…

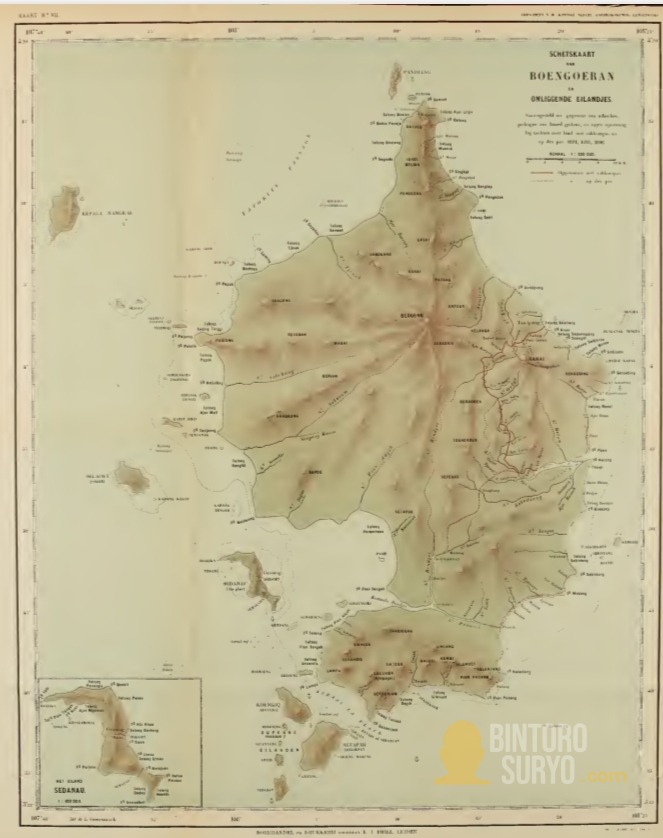

“Pulau Boengoeran dan pulau kecil sekitarnya dibagi menjadi tiga distrik, masing-masing dipimpin orang kaja: Amar Itam di Ranai mengelola wilayah antara kampung Sedjoeba dan tanjung Lampa; Amar Poetih berkantor di Tanjung mengurusi daerah antara Sedjoeba dan Tanjung Datoeq; sisanya dikuasai Radja Ali, putra almarhum Radja Endoet yang tinggal di Genteng.” (A.L. Van Hasselt/H. J. E. F. Schwartz – De Poelau Toedjoeh In Ei Et Zuidelijk Gedeelte Der Chineeschen Zee, 1898)

Oleh: Bintoro Suryo

GUGUS Kepulauan yang menjadi bagian dari gugus utama Kepulauan Tujuh ini, sempat didatangi penjelajah asal Perancis pada kurun waktu sebelum perjalanan rombongan Hasselt & Schwartz pada 1893.

Kapten La Place dari kapal korvet La Favorite Perancis, menamai gugus kepulauan ini sebagai “Belle Isle” dalam peta yang kemudian disusunnya. “Kepulauan yang Indah” , sesuai dengan topografinya yang menyimpan kekayaan dan keindahan.

Kelompok Bunguran (Boengoeran) yang dinamai dari pulau terbesar di gugus ini, selain menyimpan keindahan alam bahari, juga memiliki vegetasi alam pegunungan yang menawan.

Dalam catatan Hasselt & Schwartz saat mengunjungi wilayah ini sekitar tahun 1894, kondisi kemasyarakatannya juga lebih maju dibanding masyarakat di dua gugus kepulauan yang telah disinggahi mereka, kelompok pulau Jemaja dan Siantan. Masyarakatnya, selain telah memiliki hubungan ekonomi yang rutin dengan Singapura hingga masyarakat pesisir di pulau Kalimantan bagian barat, juga telah mengupayakan potensi pertanian. Ada pertanian tanaman padi hingga kelapa yang sangat berkembang dan berorientasi ekspor.

Sisi perekonomian kelautan masyarakat juga telah memproduksi produk turunan, hingga produk kreatif kerajinan tangan. Seperti tikar pada menjelang akhir abad 19.

Rombongan Hasselt & Schwartz menjelajah lebih lama di gugus kepulauan ini dibanding wilayah sebelumnya. Mereka mendatangi, bahkan hingga belasan kampung.

Mereka mengawali pelayaran ke gugus Bunguran, dari kumpulan pulau kecil di gugus Siantan yang berbatasan dengan kelompok wilayah itu.

Simak bagian 3 dari catatan Hasselt & Schwartz pada dokumen “De Poelau Toedjoeh In Ei Et Zuidelijk Gedeelte Der Chineeschen Zee“.

PEMUKIMAN di sini lebih sedikit dan biasanya tersebar di sepanjang pantai. Di pantai berpasir, ada rumah-rumah kayu dengan atap sirap atau seng yang menunjukkan kesejahteraan penghuninya.

Menurut Pangeran, orang yang jadi pemimpin masyarakat di sini, ada goa sarang burung yang dulu dipanen masyarakat di pantai Moeboer. Tapi sekarang ditinggalkan karena takut binatang berbahaya. Walau cerita ini terdengar aneh, kami tetap mencoba ke lokasi yang ditunjukkan. Ternyata, hanya celah sempit di batu yang terkena ombak, bukan goa atau sarang burung. Pemandu kami pun bingung.

Sekitar tiga mil Inggris di utara Selat Matak, ada satu bongkahan batu aneh yang disebut Tokong atau Batoe Berlajar (Batu Berlayar, pen.) oleh penduduk lokal. Artinya batu karang yang seperti layar. Ini adalah tumpukan besar batu berwarna abu-abu terang dan gersang. Orang Prancis yang memetakan wilayah ini pada tahun 1828 dan 1831 menamainya “La Guérite”, karena pilar batu di tengahnya mengingatkan mereka pada rumah penjaga.

Sedikit di luar batu karang itu, perubahan warna air menandakan ada karang. Kapal kami segera berhenti dan mundur sebagai tindakan hati-hati. Tapi ternyata warna air yang berubah disebabkan oleh banyaknya telur ikan yang menutupi laut.

Perjalanan dari Siantan

SETELAH melewati Selat Matak, kami mengelilingi sisi barat dan barat daya pulau Siantan ke arah timur hingga bertemu selat lebar. Namanya Selat Tandjoeng Soeka (di peta Inggris disebut Favorite Channel). Kami melewati perairan ini melalui pantai timur pulau Badjau. Pelayaran kami beberapa kali berhenti untuk mengunjungi toko Cina atau pemukiman Melayu.

Jalur laut yang kami lalui seperti sungai lebar di tengah pegunungan curam dengan dinding batu terjal yang tertutup pohon kelapa dan hutan liar. Tepi pantainya berpasir putih. Ada rumah-rumah yang seperti tersembunyi di baliknya. Semua dikelilingi laut biru dengan ombak putih di pantai batu. Pemandangannya luar biasa indah!

Di kejauhan, di selatan Siantan, terlihat puncak Pulau Ajer Abuo setinggi hampir 1600 kaki. Pulau Telaga punya gunung tertinggi 1740 kaki. Sementara pulau-pulau kecil lain berupa bukit dan pegunungan rendah dengan puncak kurang dari 1000 kaki. Di pulau besar seperti Siantan, Moeboer, dan Matak, ada beberapa puncak tinggi.

Puncak paling tinggi adalah Gunung Sama di barat Siantan dengan ketinggian 1855 kaki.

Siantan dan Badjau dipisahkan selat sempit dan dalam dengan tikungan tajam yang indah. Kami berlabuh di pintu masuk selat bagian selatan.

Keesokan harinya kami berlayar ke pulau Memperoek untuk mengunjungi goa sarang burung. Memang ada sarang burung. Tapi goanya hanya celah sempit sekitar satu meter lebar di tebing batu hampir tegak setinggi 200-300 kaki. Masuk ke sana, sulit dan berbahaya karena batu sering runtuh. Sarang burung juga sangat sedikit dan panen sarang kurang menguntungkan.

Tapi, pemandangan jalan laut yang tenang dengan taman karang yang berwarna-warni dan ikan cantik sangat memuaskan.

Kami juga singgah di pulau Pemoetoes di sebelah barat Memperoek. Di sini, kami menemukan dua pelaut Cina dari kapal Hailam Wangkang yang sedang sakit berat karena demam. Kami beri mereka kina, tapi kemungkinan besar tak banyak membantu. Salah satu yang diperkirakan akan meninggal diletakkan di papan di bawah gudang kayu tanpa ada yang merawatnya. Meskipun orang Cina menghormati orang meninggal lebih dari orang Melayu, mereka kurang menunjukkan belas kasih satu sama lain.

Bertemu Radja Machmoed

DARI Memperoek ke Pemoetoes, Batu Itam, Oro-oro, dan Pengelap, kami berlayar ke Loejong, tempat para kepala adat akan turun. Dari Loejong kami berlayar melewati pulau Amboeng-Amboeng ke selatan sampai sudut selatan Mentala, lalu mengarah ke utara-timur laut ke Sedanau.

Kita mengalami cuaca yang indah sepanjang malam. Tapi arus kuat membawa kita sekitar tiga mil geografis ke selatan, sehingga sekitar pukul empat pagi kita melihat Hooiberg, sebuah batu karang gundul yang dikelilingi terumbu karang, jauh di laut selatan Boengoeran.

Perlahan, kita kembali ke utara dan pukul sepuluh pagi tiba di Pulau Sedanau, yang ternyata sebenarnya terdiri dari dua pulau. Para perwira Prancis dari kapal korvet La Favorite, yang dipimpin oleh Kapten La Place dan pernah memetakan kelompok pulau Boengoeran, memberikan nama “Belle Isle” untuk pulau ini.

Catatan : “Belle Isle” dapat diterjemahkan sebagai “Pulau yang Cantik” dalam bahasa Indonesia. “Belle” adalah kata dalam bahasa Perancis yang berarti “cantik” atau “indah”. “Isle” adalah kata dalam bahasa Perancis yang berarti “pulau”. Secara harfiah berarti “Pulau Cantik” atau “Pulau Indah”. Nama ini sering digunakan untuk tempat-tempat yang memiliki keindahan alam yang luar biasa.

Tidak lama setelah itu, kita berlabuh di selatan pulau, pada pintu masuk selatan selat yang lebar namun dangkal dan penuh karang antara Boengoeran dan Sedanau. Sebuah tembakan meriam memberi tahu Amir bernama Radja Machmoed, wakil pemerintahan adat setempat di sini, tentang kedatangan kita. Dia kemudian datang bersama beberapa kepala adat kecil lalu kita mengunjunginya di darat.

Alur pelayaran segera menyempit, dan di terumbu karang yang semakin banyak dan dalam pada setengah abad terakhir ini. Air hanya setinggi beberapa kaki. Setelah mengelilingi ujung tenggara pulau, Tandjoeng Batoe Pandan, kita melihat perairan lepas, hanya sekitar 1,5 mil Inggris dari kampung utama.

Di sana berlabuh lima tongkang milik orang Cina dari Singapura yang berkeliling menjual barang seperti beras, kebutuhan pokok, barang pabrikan, minyak tanah, porselen, keramik, tembaga, dan besi dengan sistem barter kopra, sagu, dan hasil laut. Ada juga wangkang yang membeli kelapa untuk pasar Cina.

Di selat lebar, terdapat beberapa kèlong, tempat memancing dengan pagar dari bambu belah, rotan tipis, atau batang tanaman pakis yang diikat erat membentuk labirin. Tiang-tiang penopangnya ditancapkan ke dasar laut. Kèlong melebar dengan ujung di sisi lain berupa perangkap ikan. Di atasnya dipasang kayu horizontal sebagai tempat duduk nelayan saat menangkap ikan dengan jaring kecil.

Di kejauhan, sebelah kanan terlihat Gunung Ranai di Boengoeran dengan puncak bergigi mirip sisir, serta Tjatoek dan Sientoe yang berbatu di dataran rendah di tenggara. Sientoe memiliki tebing batu curam dengan jurang dalam di lerengnya.

Di balik tanjung Teloeq dan Berajoen, kami melihat kampung utama yang indah di antara hijau pohon kelapa dan pohon buah, di kaki lereng bukit yang menurun. Saat air surut, perahu kecil tidak bisa mencapai kampung karena pantai berlumpur dan penuh karang sampai ke saluran air menjadi kering. Radja Machmoed memberi tahu kami bahwa selama musim angin timur laut pada pasang naik, hampir seluruh selat menjadi kering.

Saat mendekati kampung, sebuah rumah yang dibangun rapi dan dicat putih dengan atap sirap kayu besi menarik perhatian kami. Itu rumah anak-anak almarhum Radja Endoet, wakil pekerdjaan ntahan pribumi sebelumnya dari Jang di Pertoewan Moeda. Pejabat yang sekarang juga tinggal sementara di sini, sambil menunggu rumahnya yang sedang dibangun selesai. Jika tidak begitu, rumah itu pasti sudah dicat ulang.

Ada kebiasaan masyarakat di sini, hanya wakil pemerintah pribumi yang boleh mengecat rumahnya dengan warna putih.

Penduduk menyebut rumah seperti ini “roemah poetih”. Sirapnya berasal dari Sambas. Harganya di sini hanya $5 per 1000 potong. Di depan rumah wakil, berlabuh kapal kotter yang juga dicat putih. Sebuah perahu elegan dengan desain Eropa dan pengerjaan rapi.

Di mulut sungai kecil yang dalam dan sempit, membelah kampung jadi dua bagian, Genteng dan Balan. Kami turun dan mengikuti jalan setapak yang dibuat di kampung. Total ada 25 rumah, termasuk satu toko Cina dan dua toko Melayu.

Rumah-rumah di sini tidak berdempetan, tapi dikelilingi kebun dengan berbagai pohon buah seperti pisang, mangga, langsat, jeruk Bali dan jeruk nipis, durian, jambu, nangka, cempedak, cermai, pepaya, dan sirsak.

Struktur rumah hampir sama dengan di Djemadja. Tapi, roemah poetih dibangun dengan gaya Indo-Eropa, sama seperti rumah yang sedang dibangun.

Kami disambut wakil pemerintah pribumi di serambi dalam rumahnya yang berisi kursi, bangku, meja, dan lampu. Kondisinya hampir serupa rumah kebanyakan penduduk, cuma rumah ini lebih bersih.

Tidak ada catatan khusus tentang perabotan, pakaian, adat, dan kebiasaan. Tapi kami mendengar banyak kata dalam bahasanya yang tidak ada di Melayu Riouw.

Bahasa Melayu tetap dimengerti semua orang di sini. Tapi kelompok yang jarang bertemu orang asing, biasanya menggunakan dialek unik.

Bunyi ‘a’ yang tak seragam, mirip dialek Melayu Minangkabau. Seperti ‘ada’ menjadi ‘ada’, ‘tada’ untuk ‘tiada’, dan sebagainya. Ada juga kata-kata asing seperti:

- soengkei: buka puasa

- moh: mari

- song : djalan

- togan : tanda

- onè : sekarang

- isoeq: pisau

- noen atau sinoen: sana

- isi :masih

- pian: pangkalan

- langak: para-para (tempat menggantung)

- doewik: aku

- oewik: kamu

- kakas: benar

Beberapa kata jelas berasal dari Melayu. Nanti kita akan mendapat kesempatan lebih banyak menyebutkan kata-kata yang berbeda dari Melayu saat mengetahui dialek yang dipakai di pedalaman Boengoeran dan sebagian pantai timur pulau itu, yang menurut kepala adat juga digunakan di Sedanau.

DI luar kampung, penduduk tinggal tersebar di kebun mereka yang disebut doesoen. Total sekitar 1500 jiwa, termasuk 50 orang haji. Penduduk Cina di pulau ini sedikit, hanya tiga orang; seorang pedagang dan dua buruh.

Masyarakat sangat taat dalam menganut keyakinan Islam. Kewajiban agama dijalankan ketat dan wakil pemerintah pribumi di sini serta kepala adat memberi contoh tauladan. Banyak warga yang sudah berangkat ke Mekah. Ini terlihat dari banyaknya haji di wilayah Sedanau.

Pemerintah Jang di Pertoewan Moeda di Riouw sangat mendorong pelaksanaan aturan Islam bagi warga di sini. Bahkan sering memerintah secara langsung yang dibuat dalam bentuk aturan tertulis.

Kami menemukan di kantor Radja Machmoed, sebuah plakat dari bulan Rabiul awal tahun 1311 hijriah yang mengingatkan agar shalat dan ke masjid dilakukan dengan rajin. Yang tidak taat akan dihukum; “tidak dikubur saat meninggal, tapi dibuang seperti orang kafir.”

Pemerintahan Pribumi

KAMI sudah menjelaskan tentang jabatan wakil pemerintah pribumi. Sekarang akan kami jelaskan posisi dan tugasnya lebih rinci. Di bawah perintah langsung Jang di Pertoewan Moeda, Wakil atau Amir memimpin seluruh kepulauan di sini. Dia mengawasi kepala-kepala suku dan pemungutan pajak. Tapi karena kurangnya sarana komunikasi yang baik, ia belum bisa mengunjungi kelompok Djemadja, Tambelan, Serasan, dan Soebi selama masa pemerintahannya yang empat tahun ini.

Wewenangnya meliputi memberi denda dan hukuman fisik dalam batas tertentu, dan menjadi pengadilan banding atas putusan kepala suku kecil. Para pihak bisa naik banding ke Jang di Pertoewan Moeda. Dia bertugas melindungi rakyat dari sewenang-wenang kepala suku, mendorong kemakmuran lewat pertanian dan kerajinan, serta menjaga keamanan umum. Tugas mulia, tapi pelaksanaannya kurang maksimal.

Di Pulau Sedanau, penduduk diperintah oleh penguasa lokal bergelar Pahlawan Desa yang langsung bertanggung jawab pada wakil pemerintah pribumi.

Pulau Boengoeran dan pulau kecil sekitarnya dibagi menjadi tiga distrik.

Masing-masing dipimpin orang kaja: Amar Itam di Ranai mengelola wilayah antara kampung Sedjoeba dan tanjung Lampa; Amar Poetih berkantor di Tanjung mengurusi daerah antara Sedjoeba dan Tanjung Datoeq; sisanya dikuasai Radja Ali, putra almarhum Radja Endoet yang tinggal di Genteng.

Catatan: Radja Endoet merupakan salah satu putra Yang Dipertuan Moeda Riouw VIII, Radja Ali ibn Raja Ja’far (memerintah pada 1844 – 1857). Ia juga merupakan saudara Radja Muhammad Yusuf Al Ahmadi (YDM Riouw X/ 1858 – 1899). Sementara Radja Ali pada catatan di atas adalah salah satu putera Radja Endoet. Nama lengkapnya Radja Ali ibn Radja Endoet ibn Radja Ali Ibn Radja Ja’far.

Batas wilayah di dalam daratan tidak jelas. Orang kaja Amar Itam punya gelar kehormatan Danau Makota dan punya hak mengibarkan bendera hitam dengan garis diagonal putih. Orang kaja lain, gelarnya Amar di Radja, memakai bendera dagang hitam dengan bagian atas putih seperti koleganya di Siantan dan Djemadja.

Mereka dibantu penguasa lokal (penguoloe/penghulu) dan imam atau khatib dalam pemerintahan dan pengadilan. Dalam urusan penting, orang kaja wajib berkonsultasi kepada penguoloe.

Kekuasaan dan pendapatan kepala adat tidak jelas diatur, sehingga banyak bertindak sesuka hati dan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemerintahan pribumi, terutama rakyat. Untungnya, penyalahgunaan kekuasaan itu tidak sampai menghancurkan rakyat.

Umumnya, rakyat puas dan kesejahteraan meningkat di banyak pulau. Kunjungan rutin pegawai Eropa, membantu memperbaiki keadaan buruk. Terutama karena calon pengganti Jang di Pertoewan Moeda, Radja Ali Kelana, merupakan seorang pemimpin energik yang berusaha menghilangkan hambatan perkembangan daerah.

Catatan: Radja Ali Kelana merupakan putera Yang Dipertuan Muda Riouw X, Radja Muhammad Yusuf Al Ahmadi (memerintah pada 1858 – 1899). Nama aslinya adalah Radja Ali ibn Radja Muhammad Yusuf Ibn Radja Ali Ibn Radja Ja’far.

Penghidupan utama penduduk adalah pertanian kelapa. Tanaman kelapa ditanam secara luas di sebagian besar pulau, hingga ke puncak bukit.

Di Boengoeran, pulau sepanjang sekitar 38 mil Inggris dari utara ke selatan dan lebar 25 mil dari timur ke barat, pantai timur dari Tandjoeng Kelantang (selatan) sampai Tandjoeng Datoeq (utara) serta seluruh pesisir barat laut sepanjang rata-rata 250 meter dipenuhi pohon kelapa.

Menurut data Radja Machmoed, wilayah orang kaja Amar Poetih sepanjang pantai dari Sedjoeba sampai Tandjoeng Datoeq memiliki 1420 kebun kelapa. Jika setiap kebun rata-rata memiliki 400 pohon, maka di daerah itu saja sudah ada lebih dari setengah juta pohon kelapa. Jadi, kami yakin angka ekspor kopra yang dilaporkan tidak tepat.

Wakil pemerintah pribumi memperkirakan ekspor dari kelompok Boengoeran sekitar 2000 pikol. Karena 250 butir kelapa dibutuhkan untuk menghasilkan 1 pikol kopra, maka butuh 500.000 butir kelapa untuk membuat 2000 pikol kopra. Jika satu pohon rata-rata menghasilkan 25 butir per tahun (perkiraan realistis), maka hanya ada sekitar 20.000 pohon berbuah di Boengoeran—angka ini sulit dicerna jika dibandingkan dengan data kebun yang disebutkan sebelumnya.

Indikasi lain yang mendukung pendapat kami adalah saat inspeksi Februari 1896, kami menemukan 16 tongkang besar yang secara rutin dua kali setahun datang ke pulau untuk membeli kopra. Tidak mungkin jumlah ekspor hanya 2000 pikol per tahun, karena itu berarti perdagangan Cina Singapura di pulau ini rugi, meski mereka juga membawa barang impor yang dijual di sana.

Kehidupan Ekonomi Masyarakat

ADA lebih dari 20 varietas kelapa di Nusantara, tapi tiga jenis yang utama di Poelau Toedjoeh adalah njioer merah, njioer idjau, dan penawar. Bibitnya diambil dari kelapa matang yang dikubur atau digantung selama 2-4 bulan supaya berkecambah. Setelah itu, bibit ditanam dengan jarak cukup renggang agar hama seperti tikus dan tupai tidak terlalu merusak.

Pohon mulai berbuah sekitar 5-6 tahun di tanah berpasir, tapi di Siantan pohon di pantai mulai berbuah 8-9 tahun dan di lereng berbatu 10-12 tahun.

Perawatan biasanya cukup, dengan membersihkan gulma dan alang-alang serta memotong daun tua dan akar udara yang dapat mengganggu.

Pohon kelapa rentan terhadap hama seperti babi hutan, kumbang kelapa, tikus, tupai, kelelawar buah (kloe-wang), monyet, dll. Di Sedanau, hama seperti monyet, tikus, dan tupai biasanya diburu dengan senjata api.

Panen dilakukan tidak teratur oleh manusia atau monyet terlatih (lampung). Biaya panen untuk 1000 kelapa sekitar $2. Banyak pemilik kebun memelihara monyet yang diimpor dari Borneo dan Singapura dengan harga $3-$12, bahkan $25 untuk monyet yang sangat terlatih.

Panen rata-rata pohon sehat adalah 40-50 kelapa per tahun. Kelapa yang dipanen dikumpulkan di tiang untuk dikeringkan dengan matahari dan angin agar isinya mudah dilepas dari cangkangnya. Pengupasan dan pengeringan sering diserahkan ke orang lain dengan biaya $2 per 1000 butir.

Isinya dikeringkan menjadi kopra yang bisa diekspor dengan harga $3,25-$4 per pikol. Kelapa utuh (njioer boelat) dihargai $0,50-$1,50 per 100 butir. Minyak kelapa juga dibuat tapi tidak dalam skala besar dan kebanyakan untuk konsumsi sendiri. Serabut kelapa diekspor ke Singapura untuk dibuat tali dan tikar.

Selain pohon kelapa, di halaman rumah banyak pohon pinang, aren, dan metroxylon (roembia) yang menjadi sumber sagu yang penting. Kami akan membahas lebih lanjut saat menyusuri wilayah Boengoeran.

Ada juga kopi Liberia dalam jumlah kecil tapi kurang berhasil. Bibit yang dibagikan dari Kebun Raya Bogor juga kurang berhasil, sementara Boengoeran lebih sukses.

Di Sedanau, warganya tidak menanam padi. Jadi, padi yang digunakan seluruhnya diimpor dari Singapura dengan harga $3 per pikol.

Di kebun sekitar rumah, ada beberapa tanaman yang bahan pewarnanya dipakai untuk kerajinan lokal, seperti sapan (caesalpinia sappan) yang disebut kajoe sepang oleh orang Melayu, kesoemba keling (bixa orellana), kunyit (curcuma longa), dan taroem dari genus indigofera.

Orang Melayu mendapatkan warna merah dari kayu sepang yang dipotong dan direbus, warna kuning dari akar dua jenis artocarpus serta dari kunyit yang dihaluskan bersama biji kesoemba keling, dicampur air, diuleni dan diperas. Cairan kuningnya disaring untuk memisahkan ampas. Warna biru dibuat dari taroem dengan merendam daun dan batangnya lalu merebus bersama kapur tohor.

Warna hitam diperoleh dengan merebus biji kelapa muda (moembang) bersama kulit pohon jambu bijawas, sejenis jambu. Untuk menetapkan warna dipakai tawas (alum).

Pewarna ini digunakan di Boengoeran cuma untuk mewarnai daun pandan, bahan tikar cantik, dan daun pelindung buah buluh betoeng yang dibuat tutup (toedoeng sadji). Kerajinan ini biasanya dikerjakan perempuan dan gadis.

Daun pandan dibersihkan durinya, direbus, diiris memanjang, lalu diserut dengan pisau khusus supaya seratnya rata dan panjang. Serat itu direndam selama 3 hari di air tawar agar lentur, lalu dikeringkan dengan angin. Setelah berwarna kuning keabu-abuan, serat itu dicelup dengan warna yang diinginkan selama 24 jam lalu dikeringkan di ruangan redup.

Ada tujuh motif tikar di Sedanau, seperti boenga rantei, boenga lada, boenga kantjing, boenga meioer, poetjoeq reboeng, tali ajer, dan oembaq oembaq. Setelah tikar jadi, pinggirnya dibordir kain warna kuning, ungu, biru, atau merah yang disebut roempoeq.

Tikar biasanya sepanjang 1,8 meter dan lebar 0,8 meter, tikar untuk sembahyang sekitar 1,1 x 0,5 meter. Ada juga tikar tebal yang jadi tempat duduk tamu penting. Harga tikar bervariasi dari $0,60 sampai $13 sesuai kualitas.

Pembuatan toedoeng sadji (tutup makanan berbentuk setengah bola), saringan, dan wadah (djakau) sebagian besar juga dikerjakan perempuan. Toedoeng sadji dibuat dari daun pelindung buah buluh betoeng, setelah dibersihkan dan direndam, dijahit membentuk tutup setengah bola yang dihias motif warna-warni seperti boenga teratei dan lainnya. Pinggirnya diperkuat dengan bambu atau rotan.

Toedoeng sadji dipakai sebagai pelindung makanan dari lalat, dan saat menjamu tamu ditutup lagi dengan kain menghias, yang disebut toedoeng hidang, terbuat dari kain warna-warni, benang emas, dan potongan kaca cermin.

Jika aktifitas pertanian mereka lagi santai dan musim angin sedang tidak cocok untuk memancing, para pria sibuk membuat keranjang (bakoel), ayakan besar (badang), dan penutup kepala (terendaq) dari rotan, bambu, atau kulit batang roembia. Mereka juga membuat tikar dari djakas atau mengkoewang, barang kecil seperti kotak sirih (tepak sirih), gasing (tollen), gagang dan sarung senjata (oeloe dan sarong), serta memperbaiki jaring serta kapal.

Yang paling menarik adalah pengolahan tempurung penyu.

Di Poelau Toedjoeh, orang laut (Orang laoet) mengenal dua jenis penyu, penjoe dan sisik. Penjoe besar diburu dagingnya, sisik yang paling dicari bukan cuma daging tapi juga cangkangnya yang bernilai tinggi. Telur kedua jenis penyu, juga bisa dimakan. Ada juga penyu darat yang disebut koera-koera.

Penangkapan penyu laut ini hanya dilakukan Orang laoet yang tahu tempat penyu bertelur. Mereka menggali sarang dengan tongkat panjang dan menangkap penyu besar dengan cara mengangkatnya ke punggung. Penyu juga diburu di laut dengan tombak harpoon dan ditangkap di kèlong (perangkap ikan) di pantai.

Berdasarkan warna dan pola cangkang, ada beberapa jenis yang dikenal: padjar menjingsing, ajer lilin (muda dan tua), ajer laoet, ajer emboen, ajer tandoeq, ajer kesoemba, dan ajer lingkar. Jika cangkang kulit punggung menyatu jadi satu, disebut madja kaja—ini merupakan jenis yang jarang dan mahal. Orang Cina di Singapura mau membayar mahal. Harganya bervariasi, dari $20 sampai $300 per cangkang tergantung jenis.

Pengolahan sisik penyu butuh ketelitian. Setelah sisik dipisah, direndam 24 jam di air garam. Kemudian sisik dibersihkan dengan kulit kelapa dan digosok hingga motif dan warna keluar, lalu dikeringkan. Sisik lalu dipoles dengan kain yang dibasahi sari tebu, madu, atau minyak kelapa sampai mengkilap. Setelah kering, sisi dalam dan luar sisik dikerok halus dan dipoles ulang hingga siap buat kerajinan. Orang laut biasanya menjual sisik mentah.

SETELAH berjalan-jalan di Sedanau dengan wakil setempat, kami mendayung keluar ke teluk kecil tempat kampung itu berada. Kami lalu mengikuti pantai ke selatan untuk memeriksa apakah Sedanau benar terdiri dari dua pulau yang hampir menyatu, sebagaimana dikatakan para pemandu. Kami melewati pulau kecil Boesoet di teluk Genteng, lalu setelah mengelilingi Tanjung Sirah, masuk lewat parit yang menghubungkan pulau, tapi sempit sekali sehingga perahu hanya bisa maju dengan mendayung. Kami keluar di selatan pulau Semalah.

Pantai di sekelilingnya berlumpur dan penuh terumbu karang, sehingga saat air surut, sangat luas bagian pantainya yang terbuka. Kecuali di pantai selatan yang relatif dalam dekat daratan. Meskipun kondisi ini biasanya menyebabkan banyak penyakit akibat terumbu karang, di Sedanau tidak ada keluhan soal kesehatan.

Lumpur dan terumbu karang membuat pohon bakau berkembang subur, menyediakan kayu bakar dan bahan kebutuhan penduduk. Di daratan lebih jauh, tanaman kebun sudah menggantikan hutan asli. Terutama kebun kelapa. Beberapa lereng masih berhutan, namun ladang ilalang menandai bekas kebun kelapa yang mati dan hutan belum kembali tumbuh.

Setelah membuat janji dengan Radja Machmoed untuk keesokan harinya naik ke muara Sungai Bindjei di teluk besar di pantai barat daya Boengoeran dan melanjutkan perjalanan darat, kami kembali ke kapal dan dia kembali ke kampung.

PAGI itu air surut, dan karena baru saja terjadi pasang, perjalanan kemungkinan baru bisa dimulai sore hari. Setelah sarapan, kami ikut perahu kecil yang dikirim mencari air minum. Berkat petunjuk nelayan yang menjual ikan di kapal, kami menemukan mata air jernih dekat pantai di pesisir selatan. Ini kabar bagus bagi awak kapal karena saat air surut, perahu harus semakin jauh dari pantai.

Kami singgah di kèlong (perangkap ikan) dan mendengar dari nelayan yang sedang mengumpulkan ikan bahwa hasil tangkapannya kurang banyak akhir-akhir ini. Cukup untuk konsumsi lokal dan sedikit dijual kepada awak kapal Cina di tongkang yang berlabuh di teluk.

Setelah air pasang mulai naik, kami diangkut naik kapal kecil. Jam dua siang kami menyeberangi selat dengan tiga perahu, dibantu arus, melewati laut yang tenang seperti baja dipoles, tanpa angin sehingga tidak bisa mengembangkan layar.

Wakil pemerintah pribumi dan rombongan bercerita bahwa selama musim angin selatan, terutama saat angin kelamboe seblah dan kelamboe menoenggal dari barat laut dan utara berhembus, laut bisa sangat bergelora dan berbahaya, banyak perahu hilang.

Kami pun bertanya tentang angin yang berhembus di situ dan mendapat jawaban namanya berbeda: kepala adalah angin utara-timur laut, peroet adalah angin timur laut, dan ekoer doejoeng adalah angin timur-timur laut yang disebut “ekor sapi laut”.

Peralihan dari angin barat ke timur biasanya ditandai angin mati selama sekitar 16 hari.

Setelah musim angin utara (moesim oetara), muncul masa angin sepoi-sepoi yang disebut moesim tedoeh atau pergantian musim semi. Orang Melayu bahkan menyebutnya moesin atau tempo bernapas. Masa bernafas lega karena selama angin pasat, terutama utara-timur laut, laut bergelora sangat besar, komunikasi antar pulau menjadi terputus.

Saat musim itu, langit yang biasanya cerah berubah suram dan gelap, awan gelap bergerak cepat sambil menurunkan hujan deras yang membanjiri dataran rendah dan mengisi sungai. Kilat menyambar diikuti guntur menggelegar yang mengguncang rumah dan menakutkan penduduk. Kontrasnya keras dengan musim semi cerah yang kami nikmati saat perjalanan.

Menjelang akhir musim semi, angin timur dan barat bergantian bertiup, disebut oeloe timoer dan barat gantoeng, sebelum akhirnya digantikan oleh angin selatan-tenggara (moesim selatan) yang memasuki wilayah kami dari arah berbeda.

Meski tidak sehebat moesim utara, laut tetap bergelora dan berombak, tapi jarang hujan. Pergeseran angin ke timur atau barat pada musim selatan tidak punya nama khusus, tapi disebut berdasarkan arah asalnya. Misalnya angin selatan, angin barat daya, tenggara, dan sebagainya.

Sampai bulan September, angin selatan ini mendominasi Poelau Toedjoeh, lalu digantikan angin utara yang mulai bertiup kembali. Sebelum itu, ada angin oeloe barat, seperti musim gugur yang tidak setenang musim semi.

Sebelum menjelajah aliran angin, kita harus bahas angin turun (valwinden) yang mengganggu daerah aliran Sungai Bindjei saat angin kelamboe seblah dan kelamboe menoenggal, disebut sapoe-sapoe oleh penduduk lokal.

Angin ini mungkin terjadi karena daerah itu dikelilingi pegunungan tinggi. Sapoe-sapoe sering turun dengan keras dari Pegunungan Ranai, mengusik air sungai Bindjei yang biasanya tenang, bahkan mengancam rumah penduduk. Komunikasi terputus karena tidak ada yang berani naik atau turun sungai saat itu. Untungnya, angin sapoe-sapoe hanya sebentar.

Di Kampung Bindjei

SETELAH dua jam mendayung, kami mendekati pantai Boengoeran. Antara Tanjung Pian Tengah dan Tanjung Tanjung, yakni pantai yang membentuk teluk besar dan menyempit ke tenggara, masuk kira-kira 350 meter ke daratan sebelah timur dan membuat bagian selatan pulau seperti semenanjung. Pantai teluk besar ini mirip dengan Sedanau, dikelilingi hutan bakau dan di baliknya ada pohon niboeng (areca nibung) yang lebih tinggi.

Ada tiga pulau di teluk: Pasir (yang terkecil, dekat pantai Boengoeran), Seroengoes, dan Semaroeng (semua memiliki pohon kelapa). Pulau Seroengoes dan Semaroeng melindungi Koewala Bindjei di barat daya. Kami mendayung melewati antara Pasir dan Seroengoes menuju Koewala Bindjei, lalu ke pulau kecil Sengoea di mulut sungai Bindjei. Kemudian naik sungai ke utara dan pukul sepuluh pagi sampai di kampung Bindjei untuk bermalam. Kampung ini sebenarnya lebih seperti rumah tersebar di tepi sungai karena jarak rumah jauh.

Sungai Bindjei berasal dari Pegunungan Ranai, mengalir ke selatan. Sungai ini mengumpulkan air dari lereng selatan dan barat daya Ranai, serta makin melebar di bagian hilir jadi lebar sekitar 120 meter dekat kampung. Dari situ sungai mengalir ke selatan dan bermuara di teluk yang dinamakan koewala Bindjei, yang sesungguhnya bukan nama yang tepat.

Daerah aliran sungai kebanyakan tanah alluvial. Dekat muara dan sekitarnya tanah rendah dan berlumpur. Tebing sungai yang landai ditumbuhi hutan bakau dan nipah, serta pohon niboeng dan beragam pohon lain. Saat air surut, tebing berlumpur jadi kering, tapi kami bisa turun ke darat karena tuan rumah membangun jembatan panjang sekitar 25 meter dari niboeng dan kayu.

Kronika Melayu Boengoeran

PENDUDUK di sini dan hulu sungai terutama bercocok tanam roembia. Di pekarangan rumah ada beberapa pohon kelapa dan buah, serta tanaman kebun. Kami menemukan bibit kopi Liberia di pekarangan, hasil dari Kebun Raya Buitenzorg. Tapi tanaman kopi itu tampak buruk dan terabaikan.

Esoknya kami naik perahu ke sungai menuju pulau kecil Boengoeran. Menurut penduduk, pulau besar dengan nama sama (juga disebut Ranai atau Serindit) mungkin mendapat namanya dari pulau kecil itu.

Menurut cerita di Trenggano, Semenanjung Melayu, dua putra raja, Sjam Sri ‘l Alam dan Doer, berkelahi hebat sampai perang berdarah. Doer kalah dan meninggalkan tanahnya, lalu lama berkelana hingga tiba di Koewala Bindjei. Dia mendirikan kampung Lidah Tanah di pulau sungai Boengoeran dan membangun benteng. Dari situ ia memperluas kekuasaannya di pulau besar yang kemudian juga disebut Boengoeran. Ia meninggal muda tanpa penerus.

Kemudian disepakati menghormati Sultan Madjapait sebagai raja. Boengoeran kemudian menjadi bagian kerajaan Madjapait. Setelah itu dijadikan mas kawin untuk pangeran Djohor yang menikah dengan putri Jawa. Sultan Djohor mengutus orang kaja Djitoeng untuk memerintah pulau atas namanya.

Sekitar pertengahan abad ke-18, perompak terkenal Radja Alam merebut kepulauan Boengoeran. Penduduk yang menolak tunduk melarikan diri ke pedalaman dan menetap di sana.

Meskipun cerita ini berbeda dari kronik Melayu, kami membiarkan narasumber kami mengakhiri ceritanya di sini.

Setelah itu, lanjut pencerita, Radja Alam diusir dari Poelau Toedjoeh oleh seorang pangeran Bugis dari Mampawa. Ia melarikan diri ke Siak, tapi dikejar oleh orang Bugis.

Pada masa yang sama, raja Djohor berperang dengan Radja Ketjil dari Siak, yang semakin memojokkan musuhnya. Sultan Djohor kemudian mencari bantuan dari pangeran Bugis itu, yang berhasil menundukkan raja-raja Siak. Karena itu, Sultan Djohor tetap memegang kekuasaannya dan sebagai tanda terima kasih, ia mengangkat pangeran Bugis tersebut sebagai raja besar kerajaannya.

“Tengok pulau kecil Boengoeran itu,” kata pemandu kami menunjuk ke sana, “di bawah pohon perepat itu terdapat keramat Radja Doer, tempat rakyat masih selalu memberi persembahan sebagai penghormatan kepadanya.”

Sementara itu, kami memasuki Sungai Katoeng, anak sungai kiri dari Sungai Bindjei. Di sini juga tanahnya rendah dan berlumpur, dan tepi sungai ditumbuhi bakau dan pohon rengas. Kami segera berlabuh di kampung Katoeng, yang hanya terdiri dari empat rumah berdekatan, dikelilingi hutan roembia. Di sini kami turun dan memulai perjalanan kaki kami.

(*)

Bersambung

Penulis/ Videografer: Bintoro Suryo – Ordinary Man. Orang teknik, Mengelola Blog, suka sejarah & Videography.

Artikel ini diterbitkan sebelumnya di: bintorosuryo.com